Incendios de Décima Generación: Futuro, Complejidad y Mando Único

Tiempo de lectura estimado: 3 min

Introducción: Del fatalismo a la esperanza

Escribo este artículo tras haber leído los artículos del Inspector del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid , José Ramón Peribáñez:

- Incendios de décima generación: futuro versus fatalismo

-

Incendios: dirección unificada, peligro de caos; la solución es el mando único

-

Así como su ponencia en el 29º Congreso Nacional de Bomberos.

En los últimos años, términos como “incendios de sexta generación” se han vuelto habituales para describir fuegos forestales descomunales, impredecibles e imposibles de atajar con los medios convencionales. Son incendios alimentados por décadas de abandono rural y por los efectos del cambio climático, capaces de generar su propio clima (pirocúmulos, tormentas de fuego) y superar cualquier capacidad de extinción humanawwf.eswwf.es. Ante estas megacrisis, a menudo cala en la sociedad un mensaje fatalista, casi apocalíptico, como si estuviéramos enfrentando fenómenos inexorables frente a los cuales nada se puede hacer. Sin embargo, no todo está perdido.

A pesar de la crudeza del escenario actual, surgen voces que invitan a la reflexión y a la esperanza activa. Se habla ya de la necesidad de aspirar a “incendios de décima generación”, un concepto que simboliza un salto de paradigma: incendios y emergencias gestionados con tal eficacia, conocimiento y anticipación que superen ampliamente en resultados a esos temidos fuegos de sexta generación. En otras palabras, si la sexta generación representa el desastre, la décima generación podría representar el futuro deseable: aquel en el que, con tecnología, planificación y voluntad política, logremos que los incendios y otras emergencias dejen de ser amenazas incontrolables para convertirse en eventos manejables dentro de un sistema resiliente. ¿Utopía? Quizá suene ambicioso, pero hay margen para ello “con buena voluntad, seriedad y trabajo”. En este artículo técnico-reflexivo exploraremos cómo pasar del fatalismo a la acción, abordando los retos pendientes en la gestión de emergencias complejas, la necesidad de un mando unificado, la utilidad de indicadores operativos (IRO e IC), el papel esencial del sector forestal y la urgencia de una ley estatal de bomberos. El objetivo: ofrecer una reflexión profesional que sirva de punto de partida para el debate técnico y divulgativo en la gestión de riesgos y protección civil en el estado español.

Emergencias como sistemas complejos e impredecibles

Uno de los primeros pasos para mejorar la gestión es entender que las emergencias modernas –incendios forestales, sí, pero también inundaciones, grandes accidentes, pandemias, etc. funcionan como sistemas complejos. ¿Qué significa esto? Un sistema complejo es aquel formado por multitud de elementos interconectados de tal manera que el comportamiento del conjunto no se puede predecir simplemente examinando cada parte por separado. En la gestión de una gran emergencia intervienen infinidad de factores: condiciones meteorológicas cambiantes, múltiples equipos operativos, infraestructuras críticas, comunidades afectadas, flujos de información (y desinformación) en redes sociales… Las interdependencias son enormes y las respuestas resultantes muchas veces no lineales (pequeños cambios pueden desencadenar efectos desproporcionados). Como advierte Peribáñez, “los sistemas complejos artificiales producen un efecto dominó incontrolado que reduce la previsibilidad y puede llegar a provocar grandes sucesos de fuerte impacto”. Es decir, en sistemas tan intrincados, un fallo o saturación en un punto puede propagarse rápidamente y desencadenar un colapso en cascada.

Esta naturaleza compleja explica por qué, a veces, emergencias relativamente “manejables” de inicio terminan convirtiéndose en catástrofes históricas. Pensemos en un incendio forestal: varios fuegos simultáneos pueden sobrepasar la capacidad de extinción (quinta generación), o un incendio puntual bajo condiciones extremas puede descontrolarse y generar un infierno inapagable (sexta generación). De igual modo, en una inundación, el fallo de una sola compuerta puede colapsar un sistema entero, o en una pandemia, la interacción de decisiones tardías y comportamientos sociales puede disparar exponencialmente los contagios. La lección es clara: incertidumbre e incertidumbre. No podemos predecir con certeza dónde ni cuándo ocurrirá el próximo gran siniestro, ni cómo evolucionará exactamente. Por ello, resulta crucial cambiar el enfoque: en lugar de apostar todo a la predicción exacta del riesgo, debemos reducir la vulnerabilidad del sistema ante cualquier riesgo. Como ha señalado Peribáñez, es más efectivo actuar sobre los factores subyacentes (por ejemplo, mejorar las infraestructuras, reducir combustibles forestales, preparar a la población) que confiar en predicciones siempre inciertas.

Adoptar la perspectiva de sistemas complejos implica también abordar las emergencias de forma holística e integral. No basta con centrarse solo en la extinción del incendio o en el rescate inmediato; hace falta una visión de 360 grados que abarque todas las fases: prevención, preparación, respuesta y recuperación. Esto conlleva, entre otras cosas, desarrollar mapas de riesgo precisos y dinámicos, elaborar planes de contingencia para eventos poco frecuentes pero catastróficos, contemplar escenarios de siniestros simultáneos (ej. varios incendios grandes ocurriendo a la vez en distintas zonas) y diseñar protocolos para evacuaciones masivas. Significa también invertir en formación constante, mejorar la organización interna de los servicios de emergencia y aprovechar las nuevas tecnologías (sensores, inteligencia artificial, big data) para detectar patrones y tomar decisiones más informadas. En suma, ver las emergencias como sistemas complejos nos obliga a anticipar y preparar el sistema en su conjunto para que, cuando llegue el próximo gran desafío, este no supere el umbral de caos.

La coordinación frente al caos: ¿es el mando único la solución?

En medio de la complejidad descrita, otro elemento clave para inclinar la balanza hacia el futuro esperanzador es mejorar la gestión de las emergencias. Dicho de forma simple: ¿cómo nos organizamos para responder? Aquí surge un debate candente: la necesidad de un mando unificado en emergencias de gran escala, frente a la fragmentación competencial actual.

La gestión de los incendios forestales en el estado español, por ejemplo, está tradicionalmente repartida entre distintas administraciones y cuerpos según la administración responsable (comunidades autónomas, gobierno central si afecta varias regiones, equipos municipales, brigadas forestales, Unidad Militar de Emergencias, etc.). Esta multiplicidad puede llevar a duplicidades, descoordinación e incluso choques de autoridad en el fragor de la emergencia. Cualquier bombero o técnico de emergencias con experiencia ha vivido escenas de “heterogeneidad de jefaturas para un solo incendio”, lo cual redunda en retrasos y confusión operativa. Cuando hay vidas y recursos en juego, la improvisación jerárquica es una receta para el caos.

Consciente de estos riesgos, la legislación española ha empezado a dar pasos. El Real Decreto-ley 15/2022, por ejemplo, introdujo la obligación de establecer una dirección unificada cuando un incendio afecte a más de una comunidad autónoma. Esto supone un reconocimiento explícito de que, en emergencias de cierto calibre, alguien debe tener la batuta para que todos los efectivos bailen al mismo son. Sin embargo, limitar el mando único solo a incendios multi-regionales quizá se quede corto. ¿Qué ocurre con un incendio devastador dentro de una sola comunidad, o con una catástrofe que, aun circunscrita territorialmente, sobrepasa los medios locales? En esos casos, la ausencia de un mando claramente unificado sigue siendo un peligro de caos. La solución que se plantea desde el sector es avanzar hacia estructuras de mando unificado más amplias y anticipadas, incluso en emergencias que no crucen fronteras administrativas. Esto implica protocolos claros de quién asume la dirección según la magnitud del siniestro (más allá de egos políticos o territoriales), y mecanismos de integración de todos los recursos disponibles bajo una misma estrategia.

El “mando único” no debe entenderse, eso sí, como sinónimo de recentralización burocrática o de exclusión de actores; se trata más bien de establecer un Sistema de Comando de Incidentes (SCI) eficaz: una estructura donde, independientemente del uniforme o administración de origen, los mandos operativos trabajen alineados bajo objetivos comunes y con comunicaciones fluidas. Muchos profesionales apuntan que, en grandes emergencias, hace falta una figura de Director/a de la Emergencia con suficiente autoridad técnica y respaldo político para tomar decisiones ágiles (p. ej., ordenar desalojos, priorizar recursos hacia un flanco crítico, etc.), sin tener que lidiar con injerencias o vacilaciones. La política juega aquí un rol crucial: debe empoderar a los técnicos durante la emergencia y, a la vez, asegurar la rendición de cuentas y la comunicación transparente a la ciudadanía. La relación entre la gestión técnica del siniestro y la gestión política del mismo ha de ser simbiótica: la política aporta recursos, marcos legales y coordinación interinstitucional; lo técnico aporta la pericia y el mando en la práctica. Cuando esa relación se desequilibra –por ejemplo, políticos intentando dirigir operativos sin conocimiento, o técnicos actuando sin informar a autoridades–, el resultado es subóptimo. En definitiva, un mando unificado y competente, respaldado por todos los niveles de gobierno, es un antídoto contra el caos. Es la forma de convertir la suma de muchos efectivos diversos en una respuesta verdaderamente integral.

Midiendo lo inmedible: Índices de Respuesta Operativa (IRO) e Índice de Colapso (IC)

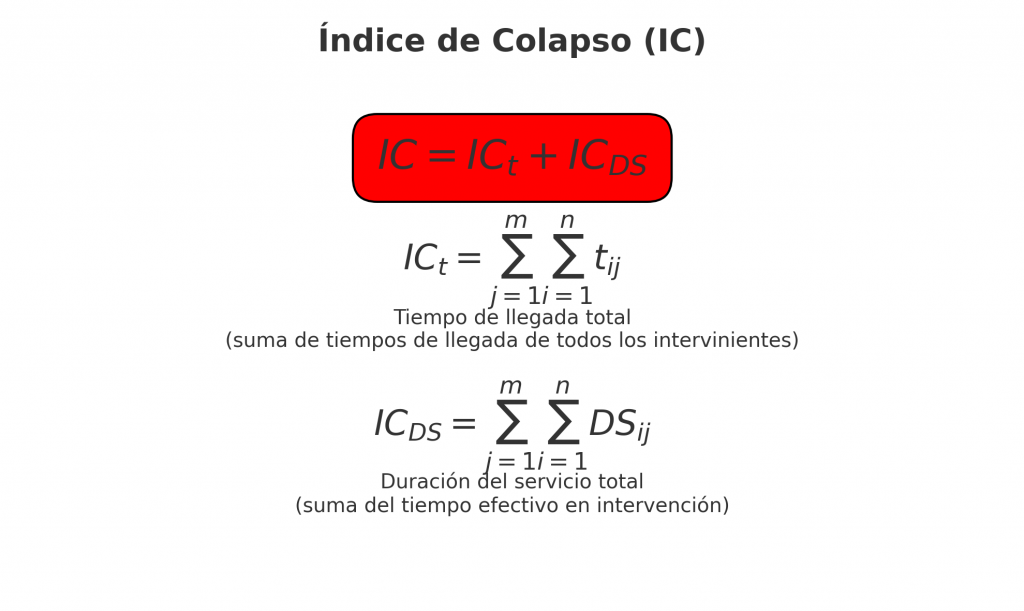

Para gestionar mejor algo tan complejo como una emergencia, otro aspecto innovador es disponer de indicadores objetivos que nos digan cuán cerca estamos del límite, es decir, de ese punto de colapso donde el sistema deja de dar abasto. En este contexto nacen conceptos como el Índice de Colapso (IC) y su complementario, el Índice de Respuesta Operativa (IRO). ¿Qué son y para qué sirven?

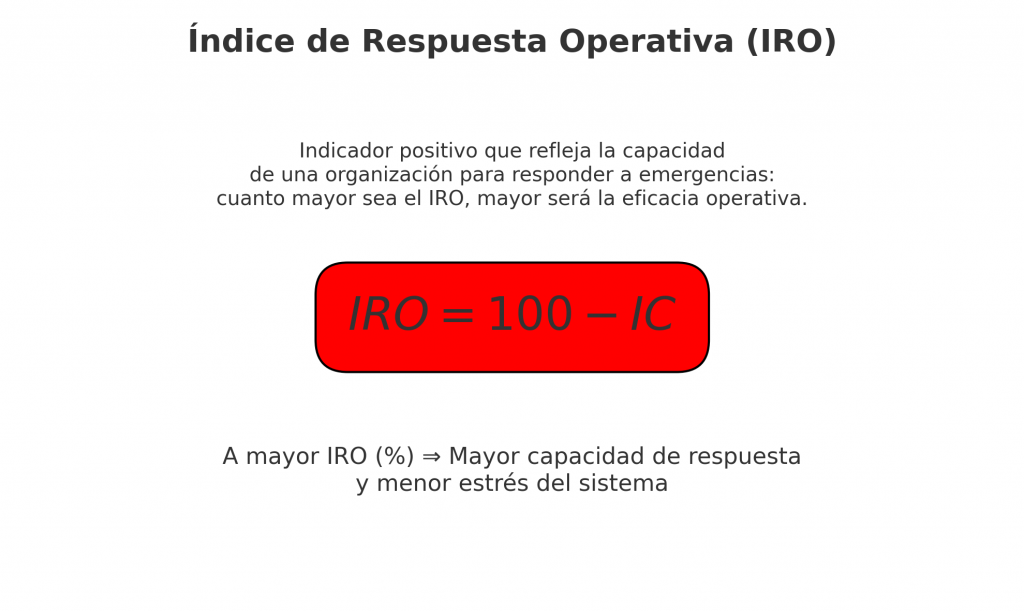

El Índice de Colapso (IC) se plantea como una métrica cuantitativa que refleja el desempeño temporal de todos los intervinientes en un siniestro. Simplificando, podríamos imaginarlo como la suma ponderada de todos los tiempos de llegada y de actuación de los equipos en una emergencia determinada. Cuanto mayores sean esos tiempos acumulados (es decir, cuanto más tardemos en movilizar y desplegar recursos, o cuanto más se prolongue la intervención), mayor será el IC, indicando que el sistema se está ralentizando y acercando al fallo. Por el contrario, el Índice de Respuesta Operativa (IRO) mide la capacidad de respuesta efectiva, y se define numéricamente como el complemento del IC respecto de un máximo teórico. En términos simples, IRO = 100 – IC (en %). Un IRO del 100% indicaría máxima eficacia operativa (cero retrasos o brechas); un IRO del 0% sería el colapso total de la respuesta. En la práctica, obviamente nos movemos en valores intermedios, pero la idea fundamental es que a mayor IRO, mejor respuesta de la organización ante la emergencia.

Disponer de un indicador así tiene varias ventajas. Primero, nos fuerza a cuantificar objetivamente la respuesta, pasando del “creo que respondimos bien” a “¿cuánto tardamos realmente?, ¿cuántos recursos llegamos a desplegar por unidad de tiempo?, ¿cuánta demanda quedó sin atender en el pico del incidente?”. Segundo, permite comparar desempeño entre distintas zonas o periodos, e identificar buenas prácticas. Tercero –y quizá más importante–, sirve como herramienta de planificación estratégica. Peribáñez y otros profesionales han explorado algoritmos para optimizar la asignación de recursos dado un objetivo de IRO o, inversamente, para estimar qué recursos adicionales (parques de bomberos, vehículos, personal, formación) serían necesarios invertir para alcanzar un cierto IRO deseado. Es decir, podemos utilizar estos indicadores para responder preguntas del tipo: “¿Qué nivel de capacidad de respuesta tenemos hoy, y qué inversión haría falta para llegar, por ejemplo, a un IRO del 90% en todo el territorio?”. De hecho, se apunta que podrían desarrollarse IRO específicos por tipo de riesgo (incendios forestales, inundaciones, terremotos, etc.) e incluso un IRO global agregado del sistema de emergencias. Esto ayudaría a focalizar esfuerzos donde más se necesite: tal vez un territorio tenga un IRO excelente en rescate urbano pero flojo en incendios forestales, indicando que debería reforzar ese ámbito específico.

En resumen, los IRO/IC representan una manera de ponerle números al desempeño y al estrés de nuestro sistema de emergencias. Lejos de ser un mero ejercicio académico, introducir estos indicadores en la gestión diaria fomentaría una cultura de mejora continua, similar a como en el mundo empresarial se usan KPIs para evaluar rendimiento. Para los responsables políticos, sería una guía de dónde asignar presupuestos: por ejemplo, si cierta región muestra un IC muy elevado (lo que implica respuestas lentas o insuficientes), resulta evidente que hay que dotarla de más medios o reorganizar los existentes. Para los mandos operativos, monitorear el IRO durante una campaña (de incendios, p. ej.) les alertaría de cuándo el sistema se acerca a su límite y hay riesgo de “rotura”. En definitiva, medir para poder mejorar: una máxima que también aplica a la seguridad y emergencias.

El papel del sector forestal en la reducción del riesgo

Volviendo al ámbito específico de los incendios forestales –epicentro de la reflexión de los incendios de décima generación–, no podemos soslayar un aspecto crítico: la gestión del territorio y de nuestros bosques. Cualquier bombero forestal o agente ambiental lo sabe bien: los incendios no solo se apagan en verano con helicópteros y mangueras; se apagan (o mejor dicho, se evitan que sean catastróficos) en invierno, con motosierras, ganado y gestión forestal inteligente.

Durante décadas, el estado español (y en general los países mediterráneos) ha visto cómo el abandono rural, la despoblación y la crisis del sector primario creaban el caldo de cultivo perfecto para incendios cada vez más grandes. Montes enteros sin gestionar, acumulación de biomasa seca, cultivos tradicionales abandonados que se cubren de matorral… Si a esto le sumamos temperaturas más altas y sequías más frecuentes por el cambio climático, obtenemos bosques estrés hídrico y llenos de combustible listo para arder explosivamentewwf.es. No es casualidad que los expertos de WWF digan claramente que “la gestión del territorio es la clave para prevenir los incendios ‘inapagables’. Adaptar nuestros paisajes a la nueva realidad significa paisajes más mosaico, menos continuos: áreas cortafuegos naturales mediante agricultura o ganadería extensiva, masas forestales aclaradas y mantenidas, bosques mixtos más resilientes a plagas y fuego, núcleos urbanos con sus perímetros limpios (fajas de protección en la interfaz urbano-forestal), etc. Solo así podremos mitigar los grandes fuegos capaces de calcinar miles de hectáreas en horas y poner en jaque a poblaciones enteras.

La potenciación del sector forestal es entonces un pilar de la gestión de emergencias, aunque a primera vista pueda parecer desligado. Invertir en silvicultura, en la economía rural, en pastoreo controlado, en industrias que aprovechen la biomasa forestal (pellets, energías renovables, madera sostenible), reduce el riesgo en origen. Menos combustible vegetal implica incendios menos virulentos; un monte trabajado implica accesos para los equipos y puntos de agua; una población rural activa implica detección temprana y primera intervención local. Todo esto complementa la labor de los bomberos y servicios de emergencia, al restar intensidad a los siniestros potenciales. En otras palabras, un euro gastado en prevención forestal ahorra muchos euros en extinción (y posiblemente vidas humanas).

Por supuesto, reactivar el sector forestal no es tarea sencilla: requiere políticas a largo plazo, coordinación entre departamentos (Medio Ambiente, Agricultura, Desarrollo Rural, Protección Civil) y concienciación pública. Los beneficios no son tan inmediatos ni visibles como la foto de un avión apagafuegos en plena acción, pero a medio plazo marcan la diferencia entre un incendio que se queda en susto y otro que se convierte en tragedia nacional. En este sentido, urge integrar verdaderamente las políticas de gestión forestal con las de protección civil. Por ejemplo, los planes de prevención de incendios deben coordinarse con los planes de emergencia municipales; los indicadores operativos (IRO) de los que hablábamos podrían complementarse con indicadores de resiliencia del territorio (porcentaje de masa forestal gestionada activamente, grado de fragmentación del paisaje, etc.). Solo abordando el problema de forma sistémica –combatiendo el fuego antes de que se declare, en el monte y en los pueblos– podremos aspirar a esos incendios de décima generación benévolos, que no pasan de conatos o fuegos de superficie fácilmente controlables.

En resumen, el sector forestal debe dejar de ser el “hermano olvidado” en la conversación de las emergencias. No es un asunto menor ni solo económico: es pura gestión de riesgos. Igual que reforzamos diques para prevenir inundaciones, debemos reforzar nuestros bosques (metafóricamente, haciendo que estén sanos y menos inflamables) para prevenir mega-incendios. El bosque puede ser aliado o enemigo en un incendio: de nosotros depende, mediante la gestión, que actúe más como cortafuego que como pólvora.

Hacia una Ley Estatal de Bomberos: igualdad y eficacia en todo el territorio

Por último, pero no menos importante, abordemos un reto pendiente de enorme calado en el estado español: la necesidad de una Ley Estatal de Bomberos. Actualmente, los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento (SPEIS o cuerpos de bomberos) en el estado dependen de distintas administraciones (municipales, provinciales, autonómicas e incluso estatales en el caso de bomberos aeroportuarios) y carecen de un marco jurídico unificado que homologue sus recursos, competencias y estándares. Esto ha generado desigualdades notables entre territorios en cuanto a medios disponibles, condiciones laborales y capacidades de respuesta. No es lo mismo enfrentarse a una emergencia en una provincia con bomberos bien dotados, formados y coordinados, que en otra donde el servicio es precario o inexistente y dependa de voluntarios mal equipados. Desde un punto de vista de protección civil (y de equidad ciudadana), esta disparidad es difícil de justificar –y como apuntaba Peribáñez, francamente vergonzosa en pleno siglo XXI–.

Una Ley Estatal de Bomberos permitiría establecer un mínimo común denominador en todo el país en aspectos fundamentales. ¿Qué ventajas concretas traería? Podemos enumerar algunas evidentes:

- Respuesta homogénea y solidaria: Se igualaría la capacidad de respuesta operativa en todos los territorios del estado, eliminando la actual brecha entre servicios punteros y otros deficitarios. Todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tendrían la garantía de un nivel digno de protección.

- Unificación de procedimientos: Se unificarían protocolos de actuación, metodologías de intervención y formación básica, de modo que ante grandes emergencias todos los cuerpos hablen el mismo idioma técnico. Esto facilitaría enormemente la coordinación cuando varias comunidades o instituciones trabajan juntas.

- Movilidad y apoyo mutuo: Con estándares comunes, sería más fácil redistribuir recursos (humanos y materiales) entre distintos territorios en caso de necesidad, enviando refuerzos allí donde el IRO esté comprometido, sin tantos obstáculos administrativos. La solidaridad interterritorial en emergencias funcionaría con agilidad.

- Eficiencia económica: Se podrían ahorrar costes compartiendo ciertos procesos (por ejemplo, compras centralizadas de vehículos, equipos de protección, etc.) y evitando duplicidades. La suma de muchos pequeños servicios compraría como un gran servicio estatal, obteniendo mejores precios y optimizando inversiones.

- Profesionalización y reconocimiento: Se equipararían los requisitos de acceso, categorías profesionales, formación y titulaciones al menos en cada comunidad autónoma. Esto dignificaría la profesión de bombero, facilitando además la movilidad laboral entre servicios. Asimismo, se podrían establecer criterios comunes de salud laboral, segunda actividad, jubilación, etc., apoyando al bombero durante toda su carrera.

En definitiva, una ley marco estatal haría que la respuesta operativa fuera similar en todo el territorio, acabando con la lotería geográfica actual. No se trata de quitar competencias a las autonomías o ayuntamientos, sino de armonizar estándares y crear mecanismos de cooperación. Igual que existe una Ley de Protección Civil estatal que sienta bases generales, los servicios de bomberos (parte esencial de la protección civil) merecen un paraguas legislativo común. Países de nuestro entorno ya cuentan con sistemas así: Francia, por ejemplo, tiene sus bomberos departamentales bajo doble tutela (local y Ministerio del Interior) con normativa nacional clara sobre organización y recursos. Italia posee un Cuerpo Nacional de Bomberos. Alemania fija estándares federales aunque la gestión sea local. El estado, con su realidad autonómica, puede encontrar un modelo propio, pero urge abrir este melón.

Los profesionales lo llevan reclamando años, y recientes crisis (como las oleadas de incendios de 2017, 2021-2022) han evidenciado la necesidad de remar todos a una. Una Ley de Bomberos sería la culminación natural de todo lo expuesto en este artículo: permitiría implementar los IRO a nivel nacional, reforzar la formación común, incentivar la prevención forestal (pues podría obligar a destinar parte de los efectivos a tareas preventivas en invierno, por ejemplo), y consolidar el mando unificado en emergencias más allá de fronteras administrativas. Sería, en suma, dotarnos de una columna vertebral sólida para gestionar riesgos crecientes en un mundo incierto.

Además, la propia disposición final tercera de la Ley de Bases de Régimen Local, mandata un estatuto propio para este personal; cuestión que 40 años después no se ha materializado.

Conclusión: Construyendo el camino hacia la décima generación

Nuestra sociedad se enfrenta a desafíos en emergencias que hace solo unas décadas hubieran parecido ciencia ficción: incendios monstruosos, inundaciones, crisis simultáneas que ponen de rodillas a regiones enteras. Ante ese panorama, podemos caer en el fatalismo paralizante o asumir el reto de evolucionar. Este texto ha abogado por lo segundo. La “décima generación” de incendios y emergencias simboliza esa evolución posible: una nueva era donde, gracias a la comprensión de la complejidad, la coordinación eficaz, la planificación basada en datos y el compromiso político-social, logremos que ninguna emergencia nos supere por completo.

Para llegar ahí, las tareas a emprender están interconectadas. Debemos pensar en las emergencias como un ecosistema en el que todos los elementos cuentan: desde un satélite de detección temprana hasta el pastor que limpia el monte con su rebaño; desde el concejal que aprueba un plan de emergencia municipal hasta el analista que calcula el IRO de la comarca; desde el bombero veterano que lidera un ataque al fuego hasta la norma estatal que le respalda con recursos y formación. Cada decisión suma o resta resiliencia al sistema.

No será fácil ni inmediato. Requerirá visión de futuro, inversiones constantes y, sobre todo, colaboración por encima de siglas e intereses cortoplacistas. Pero los profesionales de emergencias –bomberos, técnicos, voluntarios, científicos– ya están marcando el camino con sus propuestas y experiencias. Toca escucharles: aprovechar su conocimiento sobre el terreno para implementar políticas inteligentes. Toca también sensibilizar a la ciudadanía: la autoprotección y la prevención deben calar tanto como hoy cala la preocupación por el cambio climático, pues son dos caras de la misma moneda.

En última instancia, construir un sistema robusto frente a desastres es una muestra de madurez social y política. Es negarnos a aceptar que las tragedias sean meros designios inevitables, y afirmar, en cambio, que sí podemos prepararnos mejor. La próxima vez que el país enfrente un gran incendio forestal, una Dana catastrófica o cualquier crisis, que no estemos lamentando “otra desgracia que no se pudo evitar”, sino demostrando que las lecciones se aprendieron.

Del fatalismo a la esperanza hay un plan trazado: comprender, coordinar, prevenir, invertir y legislar. Solo así alcanzaremos esa “décima generación” de emergencias dominadas por la profesionalidad y la previsión, y no por el desastre. En nuestras manos –y voluntades– está lograrlo.

¿Estamos preparados para dar este salto cualitativo? La discusión está servida entre bomberos, técnicos y responsables políticos. Lo importante es que, juntos, empecemos ya a forjar ese futuro.

Cada minuto cuenta…

“Tendremos una sociedad segura cuando la ciencia oriente, la técnica nos asista y la política acompañe”

Por y para bomberos

info@bombero13.com

112

© 2026 Bombero13. Creado usando WordPress y el tema Mesmerize